中醫藥是中國給世界的禮物

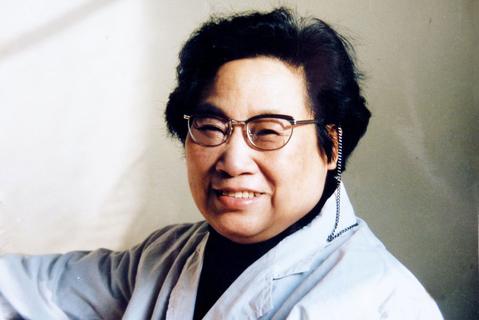

“我們中國如果說有東西貢獻世界,我看中醫是一項。”62年前,毛澤東主席評價中醫藥的一句話,在今天看來,頗具預言意味。10月5日,2015年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉,中國中醫科學院研究員屠呦呦因“有關瘧疾新療法的發現”獲獎,而這一新療法——青蒿素的創制,正來源于中醫藥。

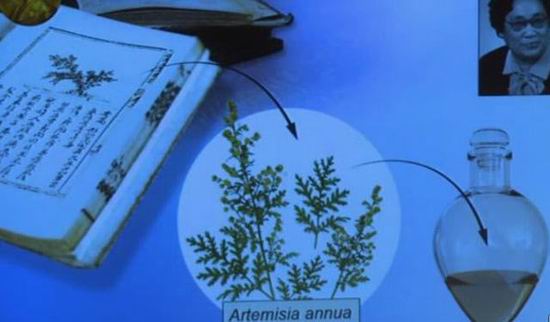

“青蒿素是傳統中醫藥送給世界人民的禮物”,屠呦呦的感言發自肺腑。誠然,青蒿素,取自篩選了中草藥單、復方一百多種后選定的青蒿,從中醫典籍《肘后備急方》所載“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之”獲得靈感,經現代科技方法提取而得,實與中醫藥密不可分。況且,“中西醫并重”是黨和政府歷來堅持的衛生工作方針,屠呦呦本人,恰是當年中國中醫研究院“西學中”的典范。是兩年多的脫產研修中醫知識,給了她科研工作中不斷汲取的豐厚養分;是一頁頁發黃的中醫典籍乃至驗方,給了她漫漫長夜里諸般實驗罔效之后的屢屢靈光一閃。可以說,沒有中醫藥這片沃土的孕育,也就沒有青蒿素的誕生。因而,言其為中醫藥送給世界人民的禮物,合情合理,恰如其分。

青蒿素的發現也為科研人員打開了一扇窗戶。多年來,我國科技創新基礎尚不牢固,常常亦步亦趨,追趕著西方國家的腳步。在國家提倡科技原始創新,實施創新驅動發展戰略之際,中醫藥獨特的理論體系和醫學模式,具有中華民族文化特色的原創思維,可謂科技原始創新的不竭動力、不盡源泉。正如創制青蒿素緣于從中醫藥寶庫中汲取了智慧和靈感,中醫藥以其具有原創優勢的科技資源,可在更多的科技自主創新中迸發出智慧的火花,提供著無限的可能,也將成為全球科技創新的亮點。

或許,依然有人固執地強調青蒿素的研究不過是基于西方科學范式的西醫藥學方法,中醫貢獻寥寥,甚至有將中西醫對立之意。事實上,中醫藥學不是僵死的醫學,而是與時俱進,在發展中不斷博采眾收的開放性醫學,如同千百年前吸納胡方胡藥為我所用,如今,中醫藥仍然以開放的姿態,積極運用且有機結合現代科技和醫學的方法和手段,從而保持了自身發展的生命力。畢竟,對于世人而言,重要的莫過于改善健康和減少病痛。在這個意義上,中醫和西醫,不是對立,而應攜手,共同維護人類健康。

其實,基于不同文化背景下誕生的兩種醫學,中西醫具有明顯互補性。西醫藥學發展至今天面臨諸多瓶頸和困難,要想尋求突破,也應當從中醫藥學中汲取智慧和營養。

青蒿素的發現,只是中醫藥貢獻世界的一個縮影。“中醫藥學凝聚著深邃的哲學智慧和中華民族幾千年的健康養生理念及其實踐經驗,是中國古代科學的瑰寶,也是打開中華文明寶庫的鑰匙”,這是習近平總書記談及中醫藥的一段論述,亦可謂中醫藥貢獻世界可期前景的詮釋。

是的,從中醫典籍的吉光片羽中獲得啟發而創制的青蒿素,讓全球數億人因其受益。而作為歷數千年不間斷的文明,中醫藥以其對人體健康的深刻認識及深邃的生命智慧,可貢獻給世人的,將不僅僅是藥物,從諸多沿襲至今一學就會、一用就靈的養生保健方法,到閃耀著有別于西方的中國式原創思維光芒的生命健康理念與實踐等,中醫藥必將提供更多的寶藏,與西醫藥一道攜手為促進人類健康作出更大貢獻。

青蒿素當然是中醫藥送給世界人民的禮物。中醫藥是中國的,也是世界的,于當下和未來人類健康而言,中醫藥或許也可以說是中國給世界的禮物。 (摘《中國中醫藥報》)